«Вожак тюменских геологов». Памяти Юрия Эрвье

22 июня 1941 года.

22 июня 1941 года.Замечательное, тихое, солнечное утро, сборы на море с Ксеной и Юриком. Около 12 часов к забору подошёл Володя Ляховецкий и сказал, что только что говорил Молотов о немецком выступлении, и что через несколько минут слушали повторную речь. Меня как громом ударило, до того неожиданно для меня это было. Мысль: сколько жертв. Сколько обездоленных семей, сколько потерь в промышленности, так дорого доставшейся нам, — боль. Сверлила мысль. Но лишь одно, что в конечном итоге мы вместе выйдем из этого положения, хоть и с большими потерями, несколько сглаживало впечатление. Социальное бедствие — нет войне имени.

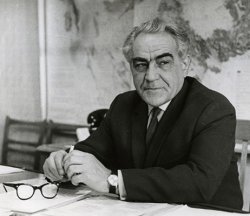

Эта запись сделана в Одессе ровно 79 лет назад. В день начала Великой Отечественной войны. Она первая в пронзительных хрониках жизни семьи Эрвье в период самых кровопролитных в истории нашей страны 1418 дней. И хранит эти строки личный дневник Юрия Георгиевича Эрвье. В будущем — выдающийся геолог, организатор широкомасштабных геологоразведочных работ, которые привели к открытию свыше 250 крупнейших нефтяных и газовых месторождений в Западной Сибири, в том числе Самотлорского. Но в те грозные июньские числа 1941 года прежде всего он — глава семьи, отец, который стремится защитить своих близких: супругу Ксению и восьмилетнего сына Юрика, и уже в первые дни войны изъявляет желание вступить в действующую Армию.

Эта запись сделана в Одессе ровно 79 лет назад. В день начала Великой Отечественной войны. Она первая в пронзительных хрониках жизни семьи Эрвье в период самых кровопролитных в истории нашей страны 1418 дней. И хранит эти строки личный дневник Юрия Георгиевича Эрвье. В будущем — выдающийся геолог, организатор широкомасштабных геологоразведочных работ, которые привели к открытию свыше 250 крупнейших нефтяных и газовых месторождений в Западной Сибири, в том числе Самотлорского. Но в те грозные июньские числа 1941 года прежде всего он — глава семьи, отец, который стремится защитить своих близких: супругу Ксению и восьмилетнего сына Юрика, и уже в первые дни войны изъявляет желание вступить в действующую Армию. … Отцовская любовь особенна. Немногословна, но и она такая же глубокая и чуткая, как материнская. Именно о проявлении такого чувства к сыну выразительно говорят следующие слова из маленькой тёмной тетрадки Юрия Эрвье. В них же — ещё одна любовь: к Родине.

… Отцовская любовь особенна. Немногословна, но и она такая же глубокая и чуткая, как материнская. Именно о проявлении такого чувства к сыну выразительно говорят следующие слова из маленькой тёмной тетрадки Юрия Эрвье. В них же — ещё одна любовь: к Родине. 26 июня 1941 года.

26 июня 1941 года.Сегодня утром уехал Юрик. Было ощущение потери жизни. Прощаясь, я отвёл его в сторону, посадил на вокзальном палисаднике рядом с собой и сказал следующее: «Юрик, сынок мой, не знаю, удастся нам встретиться, либо нет, но при всех обстоятельствах помни и обещай мне любить Родину, Россию и народ и сделать всё лишь в пользу этим трём представляющим одно целое, и быть верным своему государству». И этот маленький 8-летний мальчик, посмотрев мне в глаза своими чёрными, с синими белками серьёзными глазёнками, ответил: «Да, папочка, буду помнить и делать только полезное Родине и народу». Я подвёл его к матери, поцеловал и ушёл не оборачиваясь. Я рыдал внутренне и боялся, что если останусь на секунду, то не смогу сдержать слёз. Надеждой жив человек, будем жить надеждой и мы.

Потом придёт весть об оккупации Кировограда, куда чета Эрвье со знакомыми отправила сына Юрика к бабушке в первые дни войны, уверенная, что это далеко от границы, и враг не подберётся. И — долгие месяцы неизвестности, ожидания ответа на единственный вопрос: жив ли оторванный от родителей их единственный сын? Это была боль. Боль, переходящая в жгучую душу ненависть к врагу…

5 августа 1941 года началась героическая 73-дневная оборона Одессы. 11 августа военинженер второго ранга Юрий Эрвье вступает в действующую Армию в качестве гидрогеолога отряда глубокого бурения при отделе инженерных войск Южного фронта. Вскоре сам и возглавит отряд.

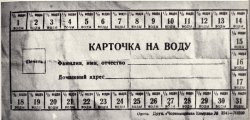

5 августа 1941 года началась героическая 73-дневная оборона Одессы. 11 августа военинженер второго ранга Юрий Эрвье вступает в действующую Армию в качестве гидрогеолога отряда глубокого бурения при отделе инженерных войск Южного фронта. Вскоре сам и возглавит отряд.Осаждённая Одесса была лишена самого необходимого: враг захватил близлежащий посёлок Беляевка, где находилась напорная станция, и отключил подачу пресной воды в город. На неё с 10 сентября здесь, в единственном населённом пункте Советского Союза, была введена карточная система.

А для буровиков началась настоящая схватка за источник жизни — воду.

А для буровиков началась настоящая схватка за источник жизни — воду.Вместе с подчинёнными Юрию Эрвье удалось пробурить и восстановить 58 колодцев и обеспечить жителей и солдат артезианской водой. При этом в их распоряжении было всего три передвижных буровых станка и простейшие ручные инструменты.

В личных записях Эрвье есть упоминание о том, что они проводят водопровод от источников в одном из районов Одессы — Аркадии.

Кроме того, на их инженерных частях лежала обязанность за организацию противопожарной работы и беспрерывное обеспечение предприятий, морского порта и гарнизона электроэнергией, по рациональному использованию катакомб, подвалов и подземных помещений под убежища для населения.

Кроме того, на их инженерных частях лежала обязанность за организацию противопожарной работы и беспрерывное обеспечение предприятий, морского порта и гарнизона электроэнергией, по рациональному использованию катакомб, подвалов и подземных помещений под убежища для населения.Одесса отбивалась до середины октября. Группировка советских войск переправилась в Севастополь: из 86 членов отряда Эрвье на танкер попали лишь 31. Об этом дне эвакуации Юрий Георгиевич в своём дневнике написал так:

19 октября 1941 года.

В порт вошёл и встал на причал теплоход «Волга». Погрузка шла полным ходом. Над портом все время кружились 2 наших истребителя, но вот они пошли на посадку, и через несколько минут налетела стая вражеских хищников. Начался сильнейший обстрел с суши и моря. Стреляли все: суда и береговые батареи. Стреляли просто бойцы из винтовок и пулемётов. Вот два самолёта над нами. Видно, как из одного из них отделяется свинья-бомба и с глухим воем и свистом летит к земле - многие бегут. Одна из бомб падает в 100 м от носа танкера. Она попала на железнодорожное полотно. Вагона как не было, рельс тоже. На их месте зияла воронка диаметром в 15 метров. Выступила вода так, что дна не было видно. Это в песчаном грунте. Только успели немного прийти в нормальный вид и продолжить погрузку, как вновь налёт, снова бомба падает недалеко от нас – в воду между нами и «Волгой».

Дальше — Новороссийск. Карта боевого пути Юрия Эрвье, хранившаяся на портале «Память народа», свидетельствует об участии в Армавирско-Майкопской, Новороссийской оборонительной, наступательной на Нальчикско - Ставропольском направлении, Краснодарско-Новороссийской наступательной, Новороссийско-Таманской наступательной, Керченской десантной операциях в составе Южного, Северо-Кавказского, 4-го Украинского фронтов.

Дальше — Новороссийск. Карта боевого пути Юрия Эрвье, хранившаяся на портале «Память народа», свидетельствует об участии в Армавирско-Майкопской, Новороссийской оборонительной, наступательной на Нальчикско - Ставропольском направлении, Краснодарско-Новороссийской наступательной, Новороссийско-Таманской наступательной, Керченской десантной операциях в составе Южного, Северо-Кавказского, 4-го Украинского фронтов.Юрий Георгиевич гордился своими боевыми наградами: орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Одессы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». Гордился, потому что его выбором была, как сам писал, «борьба, и если придётся, то и смерть за нашу Родину, за свою родную землю, за нашу добытую кровью Победу».

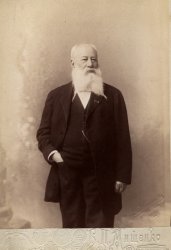

А малая родина Юрия Эрвье — Тифлис. В графе национальность в документах он писал: «русский». Но семейные архивы говорили о французских корнях.

И любовь у него к Родине — от французского деда Жана Франциска Эрвье, который по собственному согласию ещё в середине ХIХ веке был причислен к обществу податных обывателей Тифлиса. Позже в своём письме императору Николаю II признавался, что сроднился с русскими людьми и полюбил Россию, при этом называл её «своим новым Отечеством».

Но смуглого юношу Юрия едва ли можно было отличить от местных южных мальчишек. Да и темперамент у него был южным. Смел, находчив, пожалуй, даже авантюризма не был лишён. Но лёгких путей заработать на жизнь не искал. Честно трудился помощником мыловара Тифлиса, грузчиком в батумском порту, приемщиком семян на хлопкоочистительном заводе в узбекском городе Ургенче… В 1927 году оканчивает рабфак, но его снова зовёт Узбекистан: в Термез он уезжает на крыше вагона поезда и устраивается завмагом. Но куда бы ни ехал, его не оставляет давняя мечта: поступить в Горный институт Ленинграда. В 20 лет он всё же решается поступать.

Но смуглого юношу Юрия едва ли можно было отличить от местных южных мальчишек. Да и темперамент у него был южным. Смел, находчив, пожалуй, даже авантюризма не был лишён. Но лёгких путей заработать на жизнь не искал. Честно трудился помощником мыловара Тифлиса, грузчиком в батумском порту, приемщиком семян на хлопкоочистительном заводе в узбекском городе Ургенче… В 1927 году оканчивает рабфак, но его снова зовёт Узбекистан: в Термез он уезжает на крыше вагона поезда и устраивается завмагом. Но куда бы ни ехал, его не оставляет давняя мечта: поступить в Горный институт Ленинграда. В 20 лет он всё же решается поступать.«Геология привлекала меня с детства… — рассуждал Юрий Георгиевич годы спустя. — Но, увы, я опоздал: приёмные экзамены закончились. Правда, мне всё же повезло… В Ленинграде я встретил хорошего человека из южного приазовского городка Мелитополя. Он работал в геологической партии. Поехал я в эту партию подсобным рабочим. С тех пор и началась моя кочевая жизнь геолога».

У старых мастеров была одна присказка: «Геология для юноши — билет в один конец: от увлечения до седых волос». Так оно и вышло.

«В геологоразведку я пришел двадцатилетним пареньком. И на всю жизнь выбрал для себя дорогу, которой нет конца, потому что никто не знает, где скрыла природа ключи от своих сокровищ. Геология – вечный поиск. Мы стремимся объяснить происхождение нашей планеты, жизни на ней, изучаем скрытые в недрах тайны», — признавался позже Эрвье.

Буровой рабочий, старший буровой мастер, начальник железнорудной партии… На карте Украины для Юрия не осталось неизведанных точек. У видных наставников-практиков осваивал он азы геологического ремесла. Но и о совершенствовании теоретических знаний заботился: в 1933 году с отличием окончил Высшие инженерные курсы геологоразведчиков, после чего получил право официально именоваться «инженер-геологоразведчик». Этот диплом и позволил ему возглавить отряд глубокого бурения сапёрного батальона и вести разведку на линии фронта Великой Отечественной войны и добывать из артезианских глубин воду для солдат и жителей осаждённых городов.

Буровой рабочий, старший буровой мастер, начальник железнорудной партии… На карте Украины для Юрия не осталось неизведанных точек. У видных наставников-практиков осваивал он азы геологического ремесла. Но и о совершенствовании теоретических знаний заботился: в 1933 году с отличием окончил Высшие инженерные курсы геологоразведчиков, после чего получил право официально именоваться «инженер-геологоразведчик». Этот диплом и позволил ему возглавить отряд глубокого бурения сапёрного батальона и вести разведку на линии фронта Великой Отечественной войны и добывать из артезианских глубин воду для солдат и жителей осаждённых городов.Казалось, что к югу страны он привязан навсегда. Семь послевоенных лет Юрий Георгиевич – главный инженер, начальник нефтеразведки в Молдавии. Только в 52-м получает новое назначение. На этот раз в Челябинск. Путь на восток был бесповоротным. 55-м он едет в Тюмень — первый сибирский город в своей жизни. Позже он признаётся, что и не предполагал, что это место станет для него судьбой, что через несколько лет, благодаря открытиям геологов, Западно-Сибирскую низменность назовут крупнейшей нефтегазоносной провинцией мира.

Здесь Юрий Георгиевич начинает работать главным инженером треста «Тюменнефтегеология». География поиска нефти и газа — огромна: от Казахстана до Ямала. Не умолкают споры учёных о перспективах нефтегазоносности Западной Сибири. На устах большинства — сомнения. До открытия нефтяного гиганта с диковинным названием, неизвестном даже опытному разведчику недр, Самотлора — целое десятилетие. В нём же — многократные разочарования и долгожданные первые фонтаны нефти. Они были как салют мужеству и вере покорителей суровой Сибири.

Здесь Юрий Георгиевич начинает работать главным инженером треста «Тюменнефтегеология». География поиска нефти и газа — огромна: от Казахстана до Ямала. Не умолкают споры учёных о перспективах нефтегазоносности Западной Сибири. На устах большинства — сомнения. До открытия нефтяного гиганта с диковинным названием, неизвестном даже опытному разведчику недр, Самотлора — целое десятилетие. В нём же — многократные разочарования и долгожданные первые фонтаны нефти. Они были как салют мужеству и вере покорителей суровой Сибири.«На скважине Р-1 Самотлора в интервале 2123-2130 метров получен нефтяной фонтан. Визуальный дебит более 300 кубометров в сутки».

Радиограмму с таким содержанием 29 мая 1965 года Юрий Юрвье, начальник Тюменского производственного геологического управления Министерства геологии СССР — Главтюменьгеологии, получил от Владимира Абазарова, начальника Мегионской нефтеразведочной экспедиции. Именно она стала первой весточкой миру об открытии уникального месторождения.

И уже 22 июня 1965 года получен самый могучий фонтан — дебитом более 1000 кубометров в интервале 1693-1736 метров. Эта телеграмма уже за двумя подписями: начальника экспедиции Абазарова и главного геолога Синюткина.

О месторождении с легендарным будущим Юрий Георгиевич в середине 60-х годов перед камерами центрального телевидения сказал так:

О месторождении с легендарным будущим Юрий Георгиевич в середине 60-х годов перед камерами центрального телевидения сказал так:«Сегодня Тюменская область является одним из крупных районов нефтедобычи. В будущем он станет ещё более крупным благодаря открытию одного из самых уникальных в Советском Союзе месторождений — Самотлорского. Которое по своим запасам, я так думаю, превзойдёт наиболее крупное у нас в стране Ромашкинское месторождение нефти».

Опытный геолог знал: они с соратниками вершат историю. Подтверждение словам о несметных богатствах Самотлора, изменивших экономику страны, находим в оценке современника — доктора экономических наук, профессора Никиты Кричевского:

Опытный геолог знал: они с соратниками вершат историю. Подтверждение словам о несметных богатствах Самотлора, изменивших экономику страны, находим в оценке современника — доктора экономических наук, профессора Никиты Кричевского:«Самотлор — это БАМ. Самотлор — это 164 млн кв. м жилья, возведённого в брежневские годы. Самотлор — это успехи в освоении космоса, в том числе триумф проекта "Союз-Аполлон". Самотлор — это Олимпиада-80. Самотлор — это устойчивый рост благосостояния советских людей. Практически всё из недавнего советского овеществленного наследия — это Самотлор».

За открытие Самотлора многочисленные государственные награды Юрия Георгиевича Эрвье дополнила Ленинская премия.

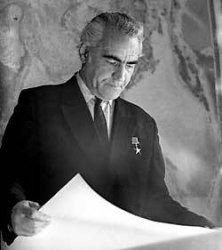

Его называли вожаком тюменских геологов, первая плеяда которых в свою очередь выражала своё глубокое уважение к нему в простом обращении «Папа Юра», а последующая — в «Дед Юра».

Его называли вожаком тюменских геологов, первая плеяда которых в свою очередь выражала своё глубокое уважение к нему в простом обращении «Папа Юра», а последующая — в «Дед Юра».«Управлять крупной компанией — это искусство, руководить 100-тысячным коллективом – дар. И Юрий Эрвье этим даром обладал сполна. Требовательный, порой очень жёсткий, но при том внимательный и всегда справедливый, он был не только начальником, но и лидером, заряжавшим своей энергией и любовью к делу», — пишут в своей работе

« Юрий Эрвье: человек, любивший солнце» краеведы Тюменской области и подчёркивают, что Западной Сибири повезло на выдающихся людей.

«Прекрасная зеленовато-коричневая, с золотистой пеной ароматическая жидкость. Разве могут сравниться для нефтяника с запахом нефти любые самые дорогие духи!» — Юрий Георгиевич именно так отзывался о чёрном золоте и не скрывал своего восхищения этой загадочной субстанцией, бьющейся из-под недр Земли.

Это было делом его жизни. Делом, которое оставила на его лице следы в виде глубоких морщин, запечатлев и бушующие штормы, и строптивые вьюги сурового северного края. Но он полюбил эту землю и завещал не разлучать с ней. Прирождённого геолога с пронзительным взглядом помнит тюменская земля, помнит и Самотлор — самое крупное месторождение, открытое им и его сподвижниками.

-1.32

-1.32